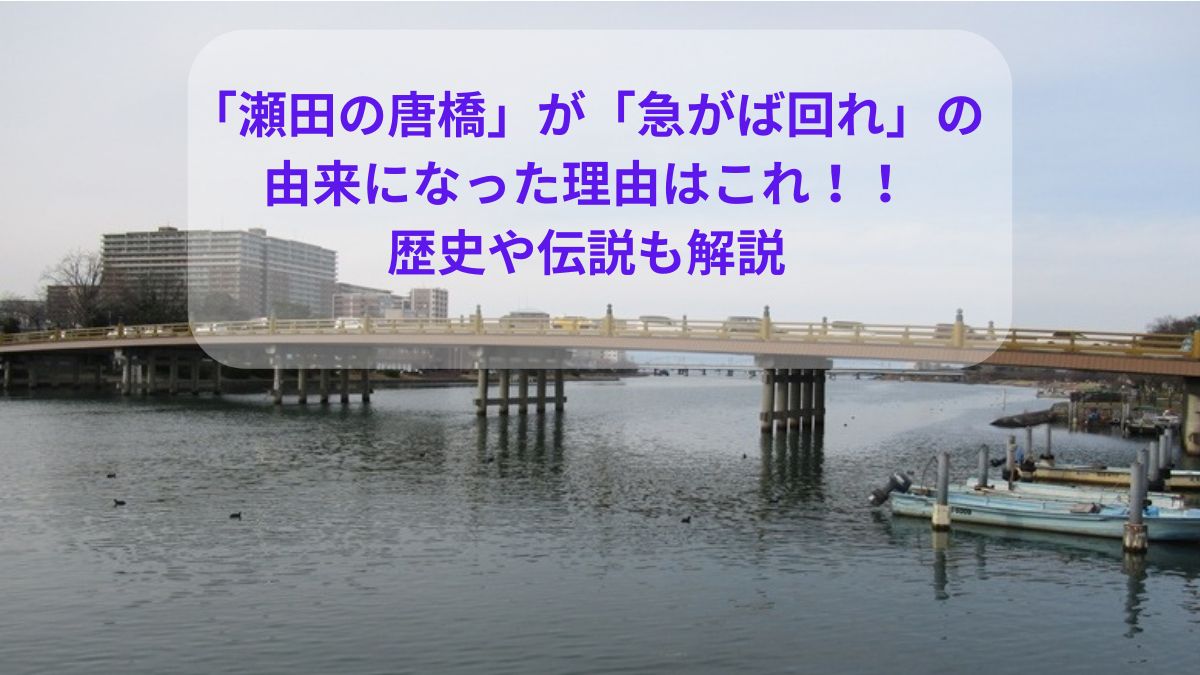

歌川広重の浮世絵「近江八景」に「瀬田の夕照」として描かれている「瀬田(せた)の唐橋」は、全長が約227mもある大きな橋で日本三名橋のひとつに指定されています。

「急がば回れ」ということわざは、瀬田の唐橋に由来すると言います。

この記事ではその理由や、瀬田の唐橋の歴史や伝説についても解説します。

瀬田の唐橋が「急がば回れ」の由来になった理由

「急がば回れ」ということわざがあります。

これは「急ぐときほど安全で確実な道を行く方がいい」という意味で、「急いては事を仕損じる」と同じ意味です。

確かに近道を行こうとして渋滞に巻き込まれて、結局遠回りでも空いている道を行った方が良かった・・・ということがありますよね。

そういう物理的なことだけでなく、何かをしようとした時に、手間を惜しまずにきちんと手順を踏んでやった方がいい

という時にも「急がば回れ」と言ったりします。

危険な琵琶湖を進むより遠回りしても陸路を選べ

「急がば回れ」の語源は「もののふの矢橋の船は速けれど急がば回れ瀬田の長橋」という短歌に由来します。

東の国から京都に行くには、近江(滋賀県)を通らなければなりません。

滋賀県の真ん中には大きな琵琶湖がありますが、現在のように車や電車がない時代は

- 琵琶湖を船で渡る方法

- 道路を歩いて京都に行く方法

のどちらかでした。

琵琶湖を船で行く場合は、滋賀県草津市の「矢橋の港」から出発しました。

その方法が近道なのですが、比叡山から吹き下ろす強風で船がなかなか出せず、出航しても転覆することも多々ありました。

そのため、近道と思っていても、実は時間がかかってしまう。

「急ぐなら瀬田の唐橋を渡った方・・・つまり陸路を行く方が早くて安全・確実ですよ」という意味で「急がば回れ」という言葉になりました。

瀬田の唐橋の歴史

では、瀬田の唐橋はいつごろできたのでしょうか?

その歴史を見てみましょう。

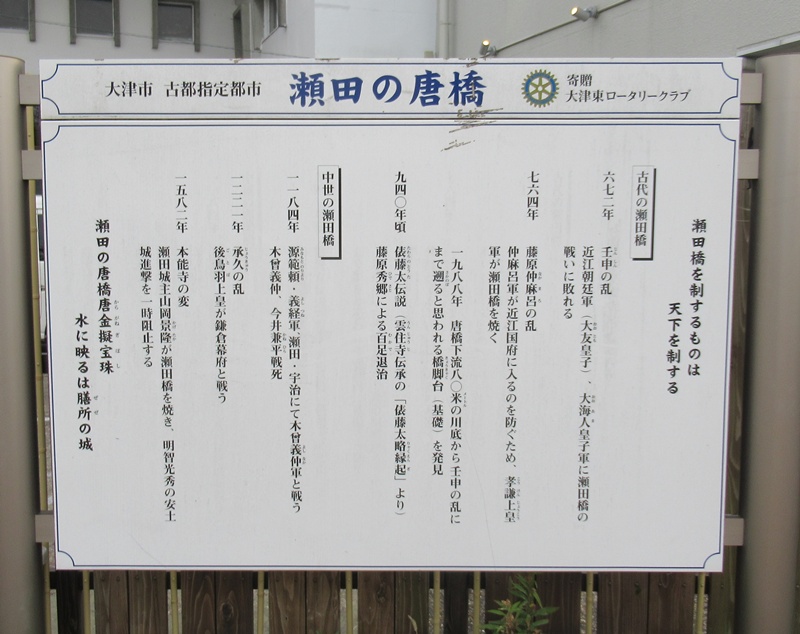

唐橋を制するものは天下を制する

瀬田の唐橋の歴史は古く、667年の大津宮遷都の際に架けられたと言われています。

壬申の乱(672年)には近江朝廷軍だった大友皇子が大海人(おおあま)皇子軍に、瀬田橋の戦いで敗れたとの記載が日本書記にあります。

かなり古くからあったことがわかりますね。

また、764年に起こった藤原仲麻呂(なかまろ)の乱では、孝謙(こうけん)上皇軍が仲麻呂軍の近江国に入るのを防ぐために、瀬田橋を焼き払ったと言われています。

昔は戦(いくさ)になると、敵の追撃を避けるために橋を焼き払うことが多かったのですね。

瀬田の橋も何度も焼かれたのかも知れません。

数々の歴史の舞台に

その後も次のように瀬田の唐橋はさまざまな戦いの舞台になってきました。

- 1184年……源範頼・源義経の軍と源義仲)木曽義仲)の戦い

- 1121年……承久の乱 後鳥羽上皇率いる軍と鎌倉幕府軍が戦う

- 1336年……建武の戦い 足利義直軍と名和長利軍との闘い

- 1351年……観応の騒乱

武田信玄も臨終の床の中で「瀬田の橋に風林火山の旗を立てよ」と命じたほどで、東国から都(みやこ)を目指し、天下を取るには瀬田の唐橋を制するのが条件だったのでしょう。

そういった背景があり「唐橋を制するものは天下を制する」と言われるようになりました。

その後、織田信長が現在の位置に橋を架けました。

本能寺の変 明智光秀軍の安土城襲撃を阻止

1582年に本能寺の変のあと、明智光秀が安土城に向かおうと瀬田の唐橋近くまで来ましたが、当時の瀬田城主・山岡景隆はそれを阻止しようと唐橋と瀬田城を焼いてしまいます。

それによって光秀の軍は足止めされ、橋をかけ直すのに3日かかったと言われています。

なお、この焼失後に瀬田の唐橋を再興したのが豊臣秀吉で、現在のような大きな橋と小さな橋の2つの構造になったそうです。

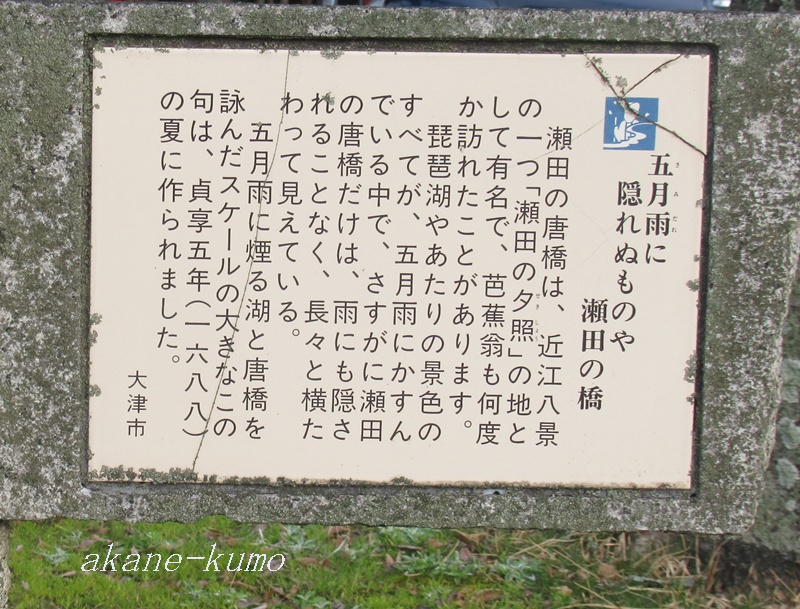

芭蕉の句

松尾芭蕉は瀬田の唐橋を何度も訪れて俳句を詠んでいます。

「五月雨(さみだれ)に 隠れぬものや 瀬田の橋」

これは五月雨で琵琶湖や周辺の景色がかすんでいる中で、瀬田の唐橋だけは隠れることなく見えているという情景を詠ったものです。

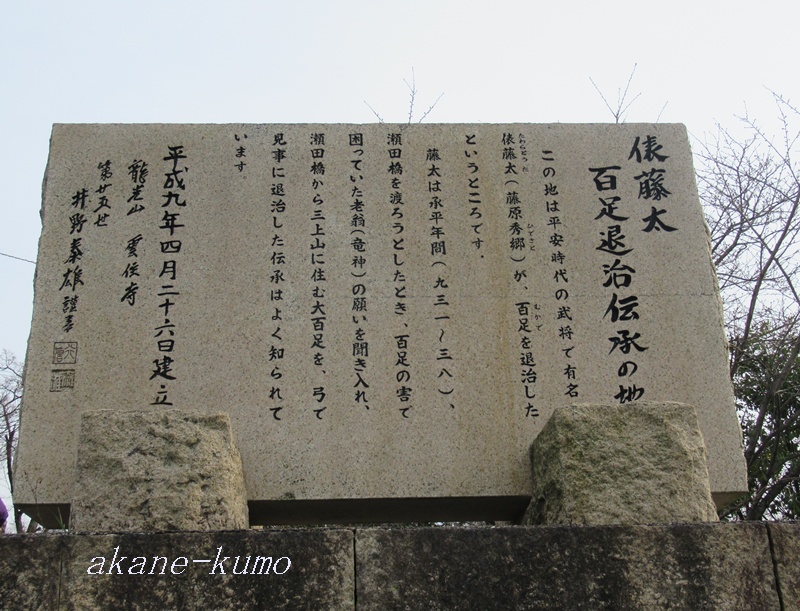

瀬田の唐橋に伝わる百足退治の伝説

平安時代に、この瀬田の橋に大きなへびが住みつき、橋に寝そべったり、横たわったりしました。

この橋を通らないと対岸に行けないのに、へびがいることで通れなくて人々は困っていたのです。

そこで、当時の武将だった俵藤太(たわらのとうた)に頼んで、このへびを退治してもらいました。

退治したと思ったへびは老人に姿を変えて藤太にある願いを伝えます。

その願いというのは、「三上山に百足が出て困っている。助けてほしい」というものでした。

俵藤太は早速に三上山に行って、百足を退治したと言います。

老人をはじめ村の人々は大変喜んで、多くのお礼を渡しました。

今も唐橋の東詰めにある雲住寺には百足の供養堂があります。

三上山は滋賀県野洲市にある山で、その姿が富士山に似ていることから「近江富士」と呼ばれています。

瀬田の唐橋の場所と行き方

瀬田の唐橋は大津市瀬田1丁目にあります。

橋の東側には建部大社が、西側には石山寺などがあります。

瀬田の唐橋の駐車場

瀬田の唐橋周辺にはあまり大きな駐車場はありません。交通量が多いところなので、駐車場を探しながらの運転は危険です。

電車で行く場合は京阪電車 唐橋前駅で下車すると歩いてすぐ行けます。

瀬田の唐橋の地図

瀬田の唐橋周辺の観光地

瀬田のさんぽ道

瀬田川沿いには「瀬田川ぐるりさんぽ道」が設けられています。

瀬田の唐橋から南郷洗堰(なんごうあらいぜき)まで3.8kmだそうです。

犬の散歩をしている人や魚釣りを楽しむ人などの姿がたくさん見られました。

建部神社(たけべたいしゃ)

近江一之宮で、日本武尊(やまとたけるのみこと)と大己貴尊(おおなむちのみこと)をお祀りしています。

地元の方をはじめ、多くの参拝者が訪れます。

昭和20年に発行された日本発の千円紙幣に、日本武尊と建部大社が描かれています。

この紙幣は7ヶ月で発行が終わったので、今では幻の千円札と言われています。

石山寺

瀬田川沿いにある寺院で、本堂が大きな珪灰石の上に建っていることから「石山寺」と命名されたという説があります。

この石は国の天然記念物に指定されています。

平安時代には多くの人々が参籠に訪れ、『源氏物語』を書いた紫式部は、石山寺でインスピレーションを得て物語を書き始めたそうです。