京都の夏を彩る祇園祭は、宵々山から山鉾巡行が最大のクライマックスです。

しかし、本当の祇園祭は7月1日から7月31日まで、1ヶ月にわたって行われます。

この記事では、祇園祭の日程や撮影ポイントなどを詳しく解説します。

祇園祭2025年の日程

祇園祭は約1100年前、平安時代に始まりました。

当初は疫病退散を祈る神事でしたが、時代とともに豪華な装飾や巡行が加わり、現在の形になりました。

毎年7月に京都市の中心部で行われ、八坂神社の祭礼として地域の人々に受け継がれています。

祇園祭は毎年ほぼ同じ日程で行われます。

(ここでは2025年の日程をご紹介します)

7月1日(火) 吉符入(きっぷいり)

各山鉾町で打ち合わせや祭の無事を祈願する日です。

非公開で行われます。

ご神体を祀り、八坂神社から神職を招いてお祓いをしてもらう日です。

なお、日程は各山鉾町によって異なります。

7月2日(水) くじ取り式

京都市役所で山鉾巡行の順番をくじで決めます。

その後、八坂神社を訪れてくじ取り敷の結果を神前に報告し、祭の無事をお祈りします。

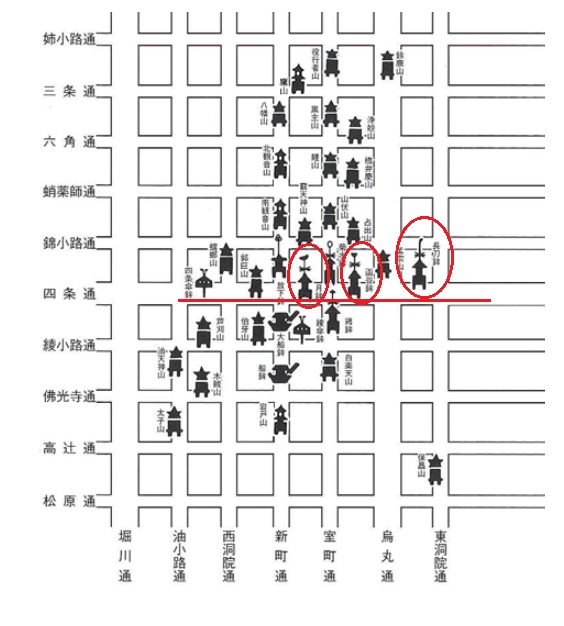

前祭のくじ取らずの山鉾

「くじ取らず」と言って、すでに順番が定位置で決まっている山鉾はくじを引きません。

前祭(7月17日に山鉾巡行)のくじ取らずは以下の通りです。

- 長刀鉾(なぎなたほこ)・・・常に先頭

- 函谷鉾(かんこほこ)・・・5番目

- 放下鉾(ほうかぼこ)・・・21番目

- 岩戸山(いわとやま)・・・22番目

- 船鉾(ふねほこ)・・・23番目

後祭のくじ取らずの山鉾

7月24日に山鉾巡行がある後祭(あとまつり)の順番もくじ取り式で決めますが、次の山鉾はくじ取らずになっています。

- 橋弁慶山(はしべんけいやま)・・・後祭1番目の先頭

- 北観音山(きたかんのんやま)・・・後祭の2番目(後祭6番目の隔年)

- 南観音山(みなみかんのんやま)・・・後祭の2番目(後祭6番目の隔年)

- 鷹山(たかやま)・・・後祭の10番目

- 大船鉾(おおふねほこ)・・・後祭の11番目・最後尾

7月3日 船鉾の神面改め

船鉾(ふねほこ)でご神体につける面を確認する行事で、非公開です。

7月5日 長刀鉾稚児舞披露

長刀鉾の稚児(ちご)が舞を披露します。

ちなみに、祇園祭の山鉾の中で、稚児が乗るのは長刀鉾だけです。

また、稚児の補佐役として「禿(かむろ)」という子供もいます。

7月10日 山鉾建て

各山鉾町で、14日にかけて山鉾建てが始まります。

山鉾建てについての詳しい記事は、こちらをご覧ください。

7月10日 神輿(みこし)洗

3基の神輿が八坂神社から四条大橋までかついで神用水で清めます。

7月12日 山鉾曳き初め

組み立てた山鉾を実際に曳いてみます。

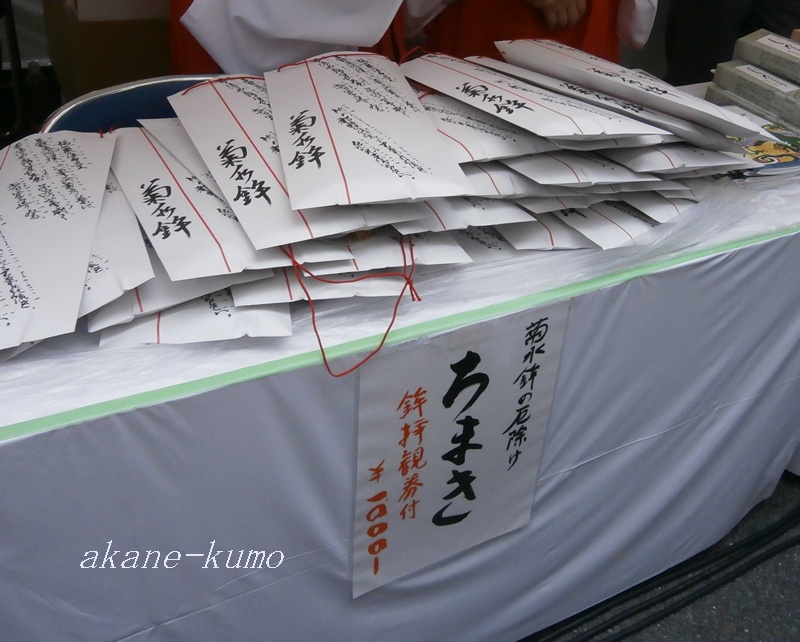

7月13日 ちまきの販売始まる

各山鉾町でちまきの販売が始まります。

ちまきを買うと山鉾に乗ることができるところもあります。

7月14日 宵々々山

山鉾のちょうちんに灯がともり、祇園囃子が鳴って雰囲気が盛り上がります。

7月15日 宵々山

夕方からは四条通や烏丸通が歩行者天国になります。

この日から屋台が出るようになります。

7月16日 宵山

山鉾巡行の前の夜ということで、多くの人が訪れます。

歩行者天国になり、屋台も出ます。

7月17日 山鉾巡行

長刀鉾を先頭に、くじ取り式で決まった順番に山鉾が巡行します。

出発は四条烏丸、四条通を進み、四条河原町の交差点を曲がって河原町通りへ、そして御池通へと進みます。

ちなみに前祭の巡行は7月17日、後祭は7月24日に行われます。

特に前祭では長刀鉾が先頭を務め、巡行が華やかに行われます。

7月18日 後祭の山鉾建て

ここからは後祭です。

21日にかけて山鉾建てをします。

7月20日 山鉾曳き初め

山鉾の曳き初めとちまきの販売が始まります。

7月21日~23日 宵々々山~宵山

- 7月21日 宵々々山

- 7月22日 宵々山

- 7月23日 宵山

後祭では歩行者天国はなし、屋台も出ないのでご注意ください。

7月24日 後祭の山鉾巡行

後祭の山鉾巡行が行われます。

この日は巡行が行われる道路で交通規制があるので、ご注意ください。

7月29日 神事済奉告祭

八坂神社で祇園祭が無事に終わったことを奉告します。

7月31日 夏越祭

八坂神社の茅の輪をくぐる夏越祭が行われ、これをもって祇園祭が終わります。

なお、これは主な行事の日程です。

ここにご紹介していない神事や行事もたくさんあります。

祇園祭と八坂神社との関係

祇園祭は八坂神社の祭礼であり、山鉾巡行は神様を迎えに行く儀式の一環です。

巡行が終わると、神輿渡御(みこしとぎょ)という神輿の行列が行われ、神様を神社に戻します。

祇園祭の見どころと撮影スポット

祇園祭は大きなお祭りです。

見どころや撮影スポットがたくさんあるので、ご紹介します。

有名な山鉾を一堂に見られるおすすめの場所

山鉾は各鉾町の場所に置かれています。

中には路地を入らないと見られない山鉾もあるのですが、有名な「月鉾」「函谷鉾」「長刀鉾」は四条通に並んでいます。

7月15日からは歩行者天国になっているので、ぜひ四条通りから大型の山鉾を見てみてください。

こういった場所には、報道陣がカメラを設置しているところがあります。

そこは特に見どころスポット、撮影スポットなのでおすすめです。

ただ、人出が多くなってくると写真撮影は難しくなります。

夕方の早い時間、人が少ないうちに撮影を済ませておくといいでしょう。

山鉾のちょうちんを観察

山鉾のちょうちんは「駒形提灯」と言って、山鉾ごとにちょうちんの柄が異なります。

家紋のような印が入っているので、それをひとつひとつ見て歩くと面白いですよ。

また、山鉾にはいわれを書いた立て札があるので、それを読んで歩いてみましょう。

説明は日本語、英語、中国語、韓国語で書いてあるので、外国人観光客の方も楽しめますね。

山鉾の装飾を見る

山鉾には豪華な装飾が施されています。

山鉾ごとに豪華なタペストリーが飾られていて、その様子は「動く美術館」と呼ばれるほどです。

中にはベルギーで作られたタペストリーもありますよ。

また、山鉾の上には「月」や「長刀」などそれぞれの山鉾を象徴するものが乗っています。

蟷螂(とうろう)山のかまきり

「蟷螂(とうろう)山」は上にかまきりが乗っているため、「かまきり山」とも呼ばれています。

宵山では灯りの下でじっくりとかまきりが見られますよ。

山鉾の巡行中には、かまきりが動くようになっています。

祇園祭の中でも唯一のからくりが施されたものです。

山鉾のご神体を見る

各山鉾には「ご神体」があります。

宵山ではご神体を会所にお祀りしています。

おさい銭を供える場所もあるので、ぜひお参りしてみてください。

祇園祭の宵山では町歩きを楽しもう

祇園祭のメイン会場は四条通りですが、周辺の町内では古くから保存しているふすま絵や屏風などの宝物を無料で展示しています。

一般の民家なのですが、代々大切に守ってこられたものを、祇園祭の宵山の期間中は一般公開しているので、ぜひ見せてもらいましょう。

詳しく説明してくれるお宅もありますので、聞いてみるといいですね。

また、町屋の風情を楽しめますよ。

浴衣で歩いている人もたくさんいます。この機会に浴衣に挑戦してみるのもいいですね。

巡行時の撮影スポット

撮影には四条烏丸交差点や河原町御池エリアが人気です。

特に鉾が方向転換する「辻回し」は見どころの一つです。

ただ、人が多いので早くから現地で待つのがポイントです。

まとめ

この記事では、2025年祇園祭の日程と見どころをご紹介しました。

前祭は宵々々山の7月14日から山鉾巡行の17日までが祭のクライマックスですが、祇園祭そのものは7月1日から始まります。

山鉾建てや山鉾の曳き初めなど、事前の準備も見どころがあるのでぜひ楽しんでくださいね。

こちらの記事も参考になりますよ。

★★当サイトに掲載の画像の著作権は当サイト管理人にあります。

画像の無断使用はお断りしています★★